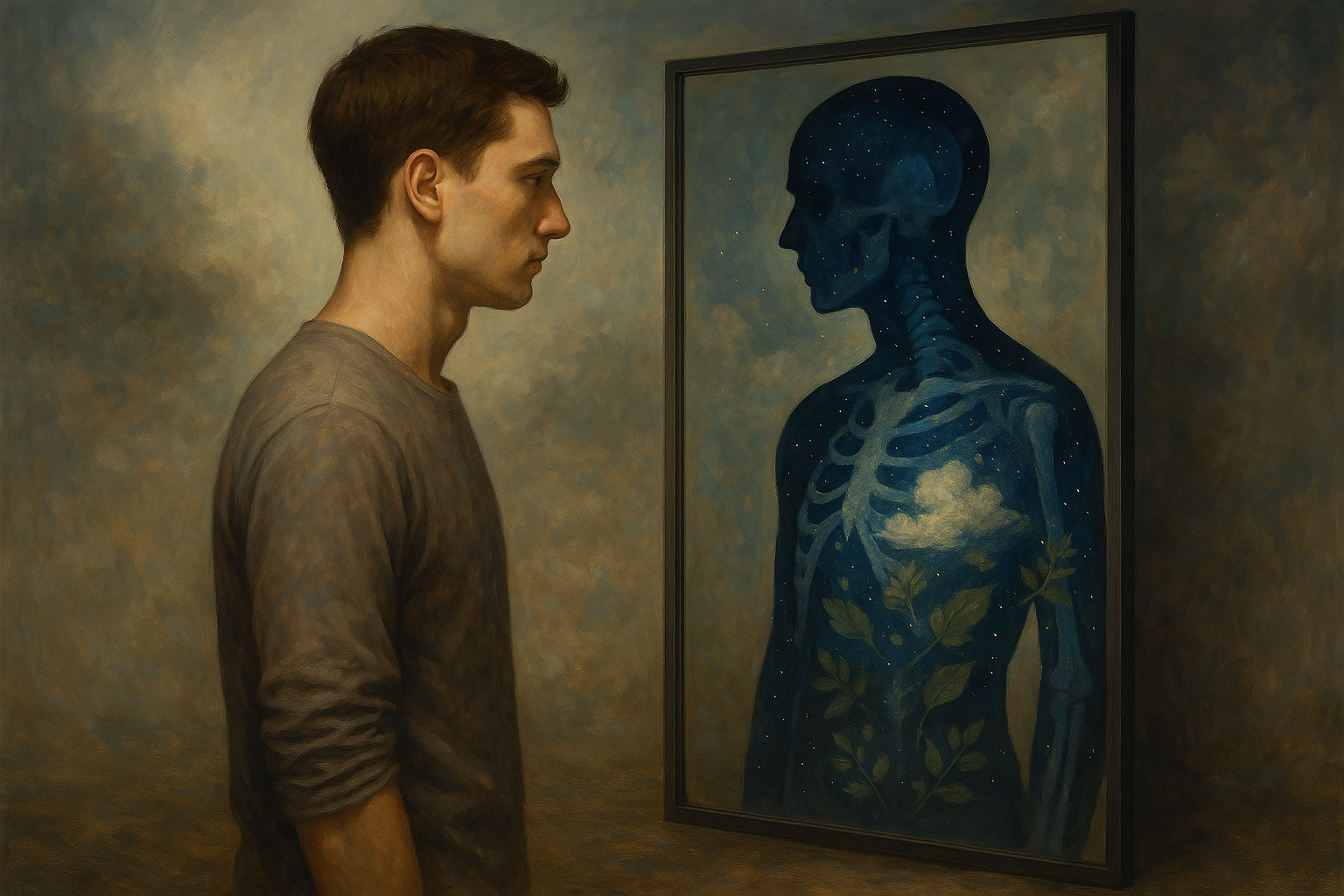

우리는 매일 거울을 보고, 몸을 씻고, 음식을 먹고, 걷고, 앉고, 눕습니다. 말 그대로 '몸'으로 하루를 살아갑니다. 하지만 아이러니하게도 현대인은 자신의 몸을 철저히 '도구'로만 인식하며 살아가고 있습니다. 마치 몸은 '나'가 아닌 '내가 쓰는 기계'라는 인식처럼 말입니다. 그렇다면 철학은 이 '몸'에 대해 어떤 이야기를 들려주고 있을까요?

서구 철학의 전통에서는 오랜 시간 동안 ‘정신’과 ‘육체’를 구분해왔습니다. 데카르트는 인간을 ‘생각하는 존재(Cogito)’로 정의하며, 정신과 몸을 분리된 두 실체로 보았습니다. 정신은 이성적이며, 몸은 감각적이고 본능적인 것으로 여겨졌습니다. 이런 이분법은 이후 서양 철학과 과학, 심지어 종교와 문화 전반에까지 큰 영향을 미쳤지요.

하지만 이런 사고방식은 우리로 하여금 몸을 ‘관리해야 할 대상’, ‘극복해야 할 존재’로 여기게 만들었습니다. 우리는 다이어트를 하고, 헬스를 하고, 피부를 관리하며 몸을 끊임없이 ‘가공’합니다. 그 과정에서 ‘몸’ 그 자체의 목소리를 듣는 일은 점점 줄어들게 되었죠. 감정이 몸의 상태에 따라 달라질 수 있다는 점, 기억과 트라우마가 몸에 새겨질 수 있다는 점은 종종 무시되곤 합니다.

현대 철학에서는 이러한 전통적 인식에 대해 문제를 제기하는 목소리가 커지고 있습니다. 프랑스 철학자 모리스 메를로퐁티는 『지각의 현상학』에서 몸을 ‘세계와 접촉하는 주체’로 보았습니다. 우리는 몸을 통해 세상을 인식하며, 몸은 단순한 객체가 아닌 ‘살아 있는 주체’라는 것입니다. 예컨대 어떤 음악을 듣고 전율을 느끼는 것, 특정 장소에 가면 불편함을 느끼는 것, 모두 몸이 먼저 반응하는 경험입니다. 정신은 오히려 그 다음의 해석자일 뿐이지요.

동양 철학에서도 ‘몸’은 단순한 육체가 아닙니다. 유교는 예(禮)를 통해 몸의 움직임을 중시하며, 도가는 몸을 통해 도(道)에 이르는 자연스러움을 강조합니다. 불교는 몸과 마음의 불가분성을 강조하며, ‘몸을 수련함으로써 마음을 다스린다’는 관점을 공유하고 있습니다.

오늘날 ‘바디 포지티브(Body Positive)’ 운동이 일어나는 것, 명상이나 요가 같은 몸과 마음을 연결하는 실천이 다시 주목받는 것, 혹은 헬스 트레이닝과 필라테스가 단순한 운동을 넘어 자기 존재를 느끼는 수단으로 해석되는 현상은 모두 이런 ‘몸의 철학’이 현실 속에서 어떻게 작동하고 있는지를 보여주는 사례라고 할 수 있습니다.

몸은 단순히 우리가 ‘가지고 있는 것’이 아니라, 우리가 ‘살고 있는 방식’ 자체입니다. 다시 말해, 몸은 '내 안의 타자'가 아니라 '나 그 자체'인 것입니다. 우리가 겪는 감정, 기억, 상처, 치유는 모두 몸을 통해 실현됩니다. 그러므로 몸을 잊는다는 것은 결국 자신을 잊는 것과도 다름없습니다.

철학은 우리에게 묻습니다. "당신은 오늘 얼마나 '몸답게' 살았는가?" 몸을 의식하는 순간, 우리는 삶을 좀 더 느리게, 좀 더 진하게 살아갈 수 있습니다. 몸은 항상 ‘지금 여기’를 말하고 있기 때문입니다. 그리고 그 소리에 귀 기울일 때, 우리는 진정한 자기 자신과 다시 연결될 수 있습니다.

'인문학 및 철학' 카테고리의 다른 글

| 이름의 철학, 우리는 왜 ‘이름’을 통해 존재를 확인하는가? (0) | 2025.04.15 |

|---|---|

| '그림자'의 철학, 우리는 언제, 왜 숨으려 하는가? (0) | 2025.04.14 |

| 반복의 철학: 매일 같은 하루는 정말 같은 하루일까? (0) | 2025.04.13 |

| 창밖을 바라보는 철학: 창이라는 틀을 통해 본 인간의 인식과 자유 (0) | 2025.04.12 |

| 침묵하는 자연의 목소리: 인간은 자연을 얼마나 ‘듣고’ 있는가? (1) | 2025.04.11 |