현대 사회는 '노출'의 시대라고 말할 수 있습니다. SNS를 통해 자신의 일상을 공유하고, 외모와 생각, 소비와 취향까지 끊임없이 보여주는 세상 속에서, 오히려 '숨고 싶은 욕망'이 더욱 강렬하게 떠오르고 있습니다. 이러한 현상은 단순한 회피가 아니라 인간 존재의 본질적인 한 단면이며, 깊은 성찰의 주제가 됩니다.

우리는 왜 때로 자신을 감추고 싶어할까요? 그리고 그 감춤은 어떤 철학적 의미를 지니고 있을까요?

1. ‘보여짐’의 피로와 그림자의 욕망

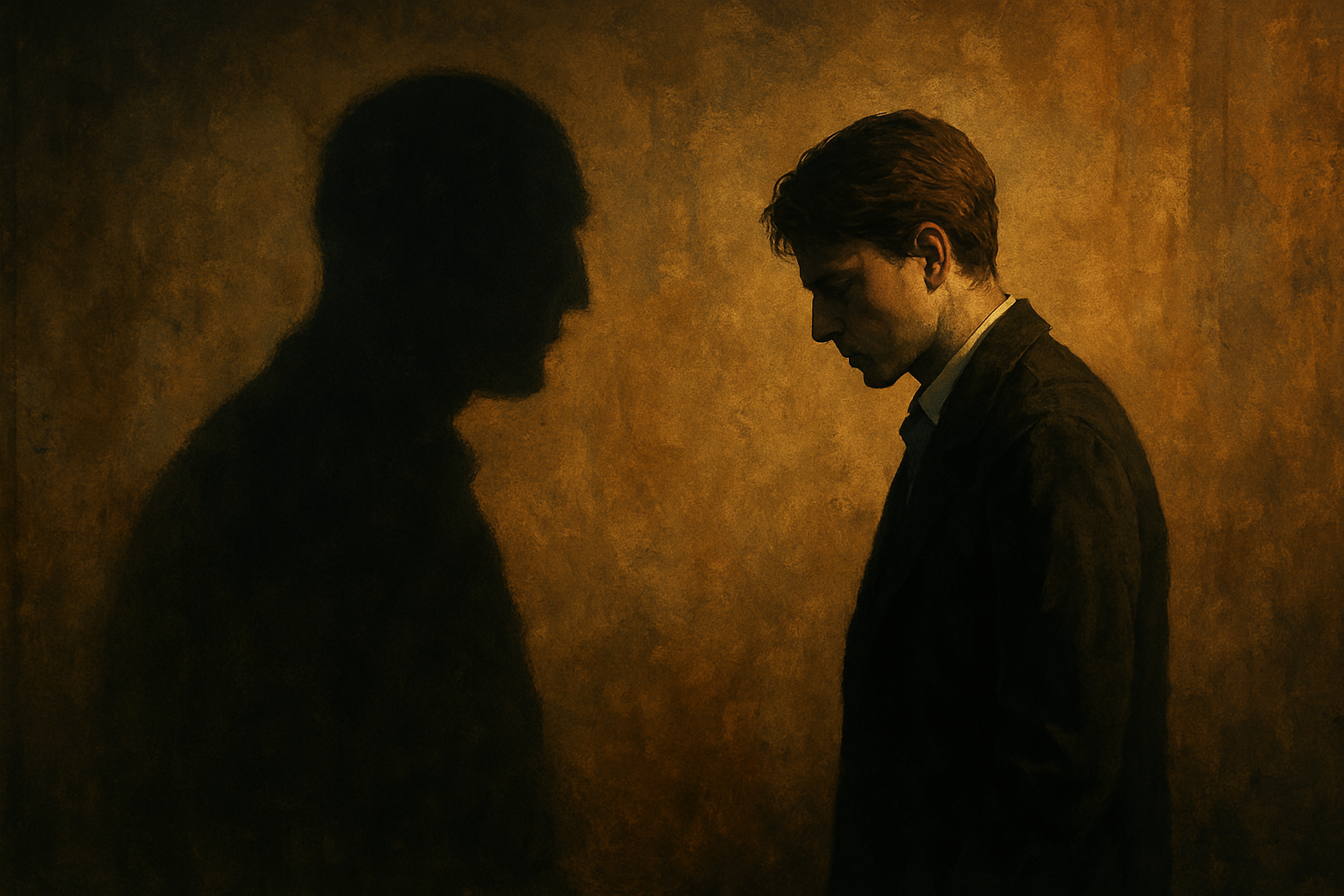

현대인은 '보여짐의 피로'를 안고 살아갑니다. 이는 프랑스 철학자 기 드보르(Guy Debord)의 '스펙타클의 사회' 개념에서도 드러납니다. 모든 것이 이미지로 소비되는 시대, 우리는 실체가 아니라 이미지로 자신을 표현하게 되고, 그 이미지가 자신을 압도하기 시작합니다. 이런 상황에서 사람들은 역설적으로 '드러나지 않음'에 안도감을 느낍니다. 그림자가 되기를 자처하는 것이죠.

그림자는 빛이 있어야만 생깁니다. 즉, 드러난다는 조건 아래에서만 감춰짐이 성립하는 것입니다. 우리는 어느 한쪽만으로 존재할 수 없습니다. 빛과 그림자의 공존은 인간 존재의 이중성을 상징하며, 이것이 인문학적 사유의 핵심 지점이 됩니다.

2. 그림자 속 자아, 융(Carl Gustav Jung)의 그림자 이론

심리학자 칼 융은 '그림자'를 인간 내면의 억압된 부분, 즉 사회적으로 용납되지 않아 무의식 속에 숨겨진 자아의 일부라고 설명합니다. 그는 진정한 자기 실현을 위해서는 이 그림자를 인식하고, 받아들이는 과정이 필요하다고 보았습니다. 철학적으로 보면 이것은 자기 존재의 불완전성을 인정하고, 나아가 타인의 불완전함에도 관용을 갖게 하는 성숙한 태도와 연결됩니다.

그림자란 결국 우리가 외면한 진실이며, 피하고 싶은 모습입니다. 하지만 그것을 마주하지 않는다면 우리는 온전한 '나'로 존재할 수 없습니다. 현대 사회에서 그림자는 단순히 숨는 것이 아니라, 더 깊은 이해와 자기 통합의 길로 향하는 출발점입니다.

3. 사회적 그림자와 공동체 속 개인의 역할

한편, 그림자는 개인의 문제가 아니라 공동체와 사회 구조 속에서도 등장합니다. 예를 들어, 사회의 규범에서 벗어난 이들은 종종 '그림자 같은 존재'로 전락합니다. 그러나 이 그림자야말로 사회가 외면한 진실을 말해주는 존재입니다. 이들의 목소리는 종종 불편하지만, 철학은 바로 이런 불편한 질문을 통해 성장해 왔습니다.

그림자는 또한 ‘저항’의 상징이 되기도 합니다. 무언가를 숨긴다는 것은 때때로 체제에 대한 침묵의 반발이자, 자신만의 내면 공간을 지키려는 적극적인 선택일 수 있습니다. 이를 통해 우리는 개인이 공동체 속에서 어떤 식으로 주체성을 지킬 수 있을지에 대해 고민하게 됩니다.

4. '숨음'은 도피인가, 자유인가?

‘숨는다’는 행위는 종종 나약함이나 회피로 간주되곤 합니다. 그러나 숨는다는 것은 오히려 자신을 성찰하고, 외부의 시선으로부터 벗어나 자신의 목소리를 들으려는 노력일 수 있습니다. 철학자 하이데거는 ‘은폐된 존재’를 강조하며, 진리는 언제나 드러남과 숨겨짐이 교차하는 곳에서 발생한다고 보았습니다.

이러한 관점에서 보면 ‘숨는 행위’는 도피가 아니라 존재의 방식이 될 수 있습니다. 스스로 선택한 고요, 스스로 구축한 그림자 속 공간은 때로 가장 명확한 진실을 직시할 수 있는 장소가 됩니다.

그림자는 사라지는 것이 아니라, 함께 살아가는 것이다

철학은 언제나 우리가 당연하게 여긴 것들 속에서 질문을 던지는 학문입니다. 우리는 늘 '빛'을 추구하며 살아가지만, 그 빛 뒤에 필연적으로 생겨나는 '그림자'야말로 우리의 진짜 모습일 수 있습니다. 타인의 시선이 닿지 않는 어둠 속에서 우리는 무엇을 생각하고, 어떤 존재로 살아가는가?

그림자는 결코 부정적인 것이 아닙니다. 그것은 우리가 인간으로서 얼마나 복합적인 존재인지를 알려주는 증거입니다. 자신의 그림자를 마주하고, 이해하고, 받아들일 수 있을 때 비로소 우리는 더 온전한 자신이 될 수 있습니다. 그리고 이 성찰은 단지 개인의 차원을 넘어, 타인을 이해하고 공동체를 재구성하는 힘으로 확장됩니다.

마음이 복잡할 때, 혹은 세상의 조명이 너무 눈부셔 자신을 잃을 것 같을 때, 조용히 그림자 속으로 들어가보는 건 어떨까요? 거기서 비로소 들리는 내면의 목소리가, 어쩌면 진정한 철학의 시작일지도 모릅니다.

'인문학 및 철학' 카테고리의 다른 글

| ‘손’의 철학: 인간은 왜 손으로 세상을 이해하려 하는가? (0) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 이름의 철학, 우리는 왜 ‘이름’을 통해 존재를 확인하는가? (0) | 2025.04.15 |

| 몸의 철학, 우리는 왜 ‘몸’을 잊고 사는가? (0) | 2025.04.13 |

| 반복의 철학: 매일 같은 하루는 정말 같은 하루일까? (0) | 2025.04.13 |

| 창밖을 바라보는 철학: 창이라는 틀을 통해 본 인간의 인식과 자유 (0) | 2025.04.12 |